[같이 보면 도움 되는 포스트]

2026년 최저임금 쇼크가 만든 ‘역전 현상’ 완전 정리

“요즘은 일하는 것보다 실업급여 받는 게 낫대…”

믿기 힘들지만, 2026년엔 이런 말이 현실이 됩니다.

지난 7월, 노동계와 경영계가 17년 만에 ‘합의’라는 이름 아래 확정한 2026년 최저임금은 시간당 10,320원. 인상률은 2.9%에 그쳤고, 고물가 시대에 사실상 사실상 동결이라는 반응도 나왔죠.

하지만 이 숫자가 불러온 파장은 단순히 시급 문제가 아닙니다. 뜻밖의 후폭풍은 바로 실업급여 역전 현상입니다.

쉽게 말해, **“일을 하는 것보다 쉬면서 실업급여 받는 게 돈이 더 된다”**는 상황이 실제로 벌어지고 있다는 거죠.

📉 ‘17년 만의 합의’가 만든 조용한 파장

2026년 최저임금은 월 기준 약 215만 6,880원(주 40시간 기준). 큰 변화는 없어 보이지만, 최저임금은 단지 시급만 결정하는 기준이 아닙니다.

실제로 26개 이상의 복지·고용 관련 제도에 영향을 주고 있고, 대표적인 게 바로 실업급여죠.

문제는 이 제도들의 연동 방식이 ‘비대칭’이라는 데 있습니다.

💥 실업급여 하한액이 상한액을 넘는다?

실업급여는 상한선과 하한선이 있습니다. 원래 상한액은 ‘최대치’, 하한액은 ‘최소한’이 되어야 정상이죠.

그런데 2026년에는 하한액이 상한액보다 더 높아지는 기이한 현상이 벌어졌습니다.

| 구분 | 산정 기준 | 2026년 적용 금액(월 기준) | 비고 |

|---|---|---|---|

| 상한액 | 고용부 고시 일액 11만원의 60% | 1,980,000원 (일 66,000원) | 고정 |

| 하한액 | 최저임금의 80% | 1,981,440원 (일 66,048원) | 자동 상승 |

이 표에서 보듯, 상한액은 고정값, 하한액은 최저임금이 오르면 자동으로 올라갑니다.

그런데 올해처럼 최저임금은 소폭 인상되고, 상한액은 제자리면?

네, 하한액이 상한액을 넘어서는 역전이 발생합니다. 이번이 10년 만에 재발한 사례입니다.

🔍 진짜 실업급여가 월급보다 많을 수 있을까?

더 충격적인 건 바로 이 부분입니다.

-

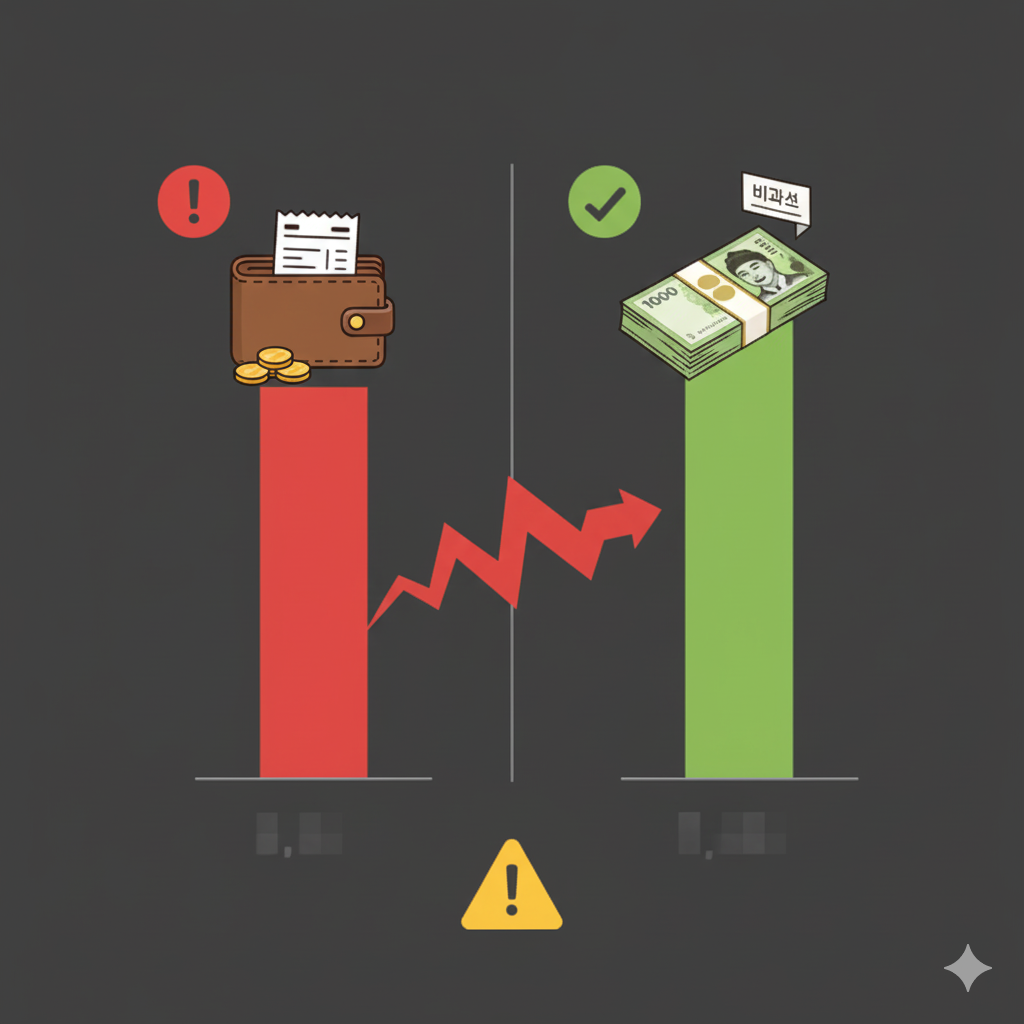

최저임금 근로자 실수령액: 약 189만 원 (세금/4대 보험 공제 후)

-

실업급여 하한액: 약 198만 원 (세금 없음)

차액은 약 9만 원.

즉, 일을 안 하고 실업급여 받는 사람이 더 많은 돈을 손에 쥐는 구조가 생긴 겁니다.

이런 구조라면 단기근로자나 아르바이트생 입장에선

“이참에 쉬고 실업급여 받는 게 낫지 않을까?”

하는 생각이 드는 것도 당연합니다.

⚠️ 정책 설계의 맹점? 근로 유인 저하 우려

실업급여는 원래 일자리를 잃었을 때 최소한의 생계 보장을 위한 안전망입니다.

하지만 이렇게 실제 근로자보다 더 많은 금액이 지급된다면?

-

근로 의욕 저하

-

실업 상태 유지 유인 증가

-

고용보험 재정 부담 확대

이런 ‘역선택’ 문제가 현실이 됩니다. 결국, 실업급여 본래의 목적이 흔들리는 셈이죠.

🔄 제도 개편 논의: 상한 vs 하한, 어디를 손봐야 할까?

실업급여 제도의 이런 왜곡은 당연히 논란이 될 수밖에 없습니다.

정부, 노동계, 경영계의 입장은 갈립니다.

| 주체 | 요구사항 | 이유 |

|---|---|---|

| 노동계 | 상한액 인상 | 생활 안정 위해 지급액 확대 필요 |

| 경영계 | 하한액 기준 조정 | 하한액이 과도해 근로 유인 저하 |

| 고용 당국 | 둘 다 검토 | 제도 지속 가능성과 정책 목적 사이 조율 필요 |

특히 경영계는 현행 ‘최저임금의 80%’ 기준을 70%나 60%로 낮추자는 입장입니다.

OECD 기준과 비교해도 한국의 하한액 비율은 매우 높은 편이기 때문이죠.

💬 결국 본질은 ‘일의 가치’에 대한 질문

이번 실업급여 역전 사태는 단순한 숫자의 문제가 아닙니다.

“성실하게 일하는 사람보다 실업급여 받는 사람이 돈을 더 버는 사회, 괜찮은가?”

라는 가치 판단의 문제입니다.

복지제도는 반드시 필요하지만, 그것이 ‘일하지 않는 게 더 낫다’는 구조로 설계된다면,

결국 피해를 보는 건 성실하게 일하는 사람들이겠죠.

🔚 마무리하며: 현명한 선택은?

실업급여와 최저임금의 설계가 불러온 이번 논란은 단순히 제도 하나의 문제가 아닙니다.

노동시장, 복지제도, 사회 시스템 전반을 다시 들여다보게 만드는 작은 균열이기도 합니다.

이제 중요한 건 현명한 리밸런싱입니다.

누구도 억울하지 않고, 일의 가치를 인정받는 사회.

그리고 진짜 도움이 필요한 사람에게 복지 자원이 제대로 전달되는 시스템.

이 균형을 만드는 데 우리 모두의 관심과 목소리가 필요합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ) 📖

Q1. 실업급여 하한액이 상한액보다 높아졌다는 게 무슨 뜻인가요?

A: 원래 실업급여는 상한액(최대 받을 수 있는 금액)보다 하한액(최소 보장 금액)이 낮아야 정상입니다. 그런데 2026년에는 최저임금이 소폭 인상되면서, 이 최저임금을 기준으로 산정되는 하한액이 고정된 상한액을 약 1,440원 초과하게 되는 역전 현상이 발생했어요. 즉, 제도상 오류가 드러난 셈입니다.

Q2. 진짜 일하는 것보다 실업급여가 더 많은 건가요?

A: 일부 저임금 근로자에게는 그렇습니다. 예를 들어, 최저임금으로 일하면 세후 실수령액이 약 189만원인데 반해, 실업급여 하한액은 세금 없이 약 198만원으로 책정됩니다. 결과적으로 ‘일하는 사람보다 실업급여 받는 사람이 더 많이 가져가는’ 상황이 실제로 생긴 것입니다.

Q3. 실업급여를 일부러 받으려는 사람들도 생길 수 있나요?

A: 이론상으로는 가능합니다. 특히 단기 계약직이나 저임금 직종에서는 “일하는 것보다 쉬는 게 더 이득”이라는 역선택 유인이 생기게 되죠. 이는 실업급여의 본래 취지인 ‘생계 보장’에서 벗어나, 근로 의욕을 떨어뜨리고 고용보험 재정까지 악화시키는 문제로 이어질 수 있습니다.